A PROPOS ET TABLE DES MATIERES SUIVENT.

à propos

Les séries qu’on propose ici sont celles dont l’on se souvient intensément, qui ne sont donc pas celles englouties mécaniquement pendant des nuits d’insomnie, dans lesquelles les images se succèdent automatiquement, le sentiment en repos. Notre part enfantine se laisse toujours avoir lorsque l’histoire commence, même si elle est insipide et mal tournée. C’est notre côté fainéant, récepteur du vide, lequel, il est vrai, repose l’esprit, mais laisse une impresson de méchante fatigue qui s’évanouit quand la série est bonne.

Remerciements à Sens critique, Télérama (Dieu, qu’il est dommage, pour le plaisir du texte, que cette revue magnifique emplie de talents, ait plongé dans le wokisme primaire et l’insoumission de principe, dans la ligne éditoriale du Groupe de presse auquel elle appartient), Wikipédia, et autres sites en ligne, toujours cités quand on colle une critique.

LA TABLE DES MATIERES EN TÊTE DE LA SECTION POURRA AIDER. UN CLIC SUFFIT POUR ATTERRIR OU L’ON VEUT. ON S’EST PERMIS DE METTRE UNE OU PLUSIEURS ETOILES ASTERISQUE (*) DEVANT LE TITRE DE CELLE QUE J’APPRECIE LE PLUS, MÊME SI, EVIDEMMENT, “BETTER CALL SAUL” EST LA MEILLEURE DE TOUS LES TEMPS ET QUE “FLEABAG” OU “THE BEAR” SONT DE PETITES MERVEILLES, COMME “FRIDAY NIGHT LIGHTS“, NUL NE POUVANT ME CONTREDIRE PUISQU’AUSSI BIEN, IL N’EXISTE PAS DE FONCTION “COMMENTAIRE ” SUR LES PAGES. CERTAINS TITRES SE RETROUVENT DANS PLUSIEURS RUBRIQUES. CE NE SONT PAS DES ERREURS.

HORS CADRE. TWIN PEAKS, MÈRE DE TOUTES LES SÉRIES, CHEF-D’OEUVRE DE DAVID LYNCH

8 JANVIER 2026. Arte TV, chaine merveilleuse, même si comme Télérama, elle croit pouvoir exister par le wokisme alors qu’il suffit de plonger dans l’Océan Qualité, nous offre les 3 saisons de TWIN PEAKS, chef d’oeuvre et “matrice” des séries. Il faut, vite, faire comme moi, regarder à) nouveau, porte de chambre fermée.

Je donne, sympathique envers des idiots idéologiques (les “idiologiques” du même Télérama, que je soutiens malgré tout, qui vaut mieux que Télé 7 jours, même si je connais pas cette revue, un article excellent. Dommage et encore dommage pour cette revue, remplie de talents qui se fondent dans une ligne grise et jouent, comme le garçon de café Sartre, à être des wokistes propalestiniens qu’ils ne peuvent être en écrivant que “Twin Peaks est la matrice de toutes les séries”.

Pourquoi “Twin Peaks”, de David Lynch, est la matrice de toutes les séries

En 1990, le réalisateur américain, mort ce jeudi 16 janvier à 78 ans, signait son chef-d’œuvre absolu : la série culte “Twin Peaks”, découverte en France sur La Cinq… Un objet inédit, à la fois hommage à un monde révolu et totalement novateur. Kyle MacLachlan alias l’agent Dale Cooper appréciant son café et Sherilyn Fenn dans le rôle d’Audrey Horne, dans la saison 1 de « Twin Peaks » (1990). Lynch – Frost Productions / Alamy /AKG-images

Par Caroline Veunac

Publié le 08 janvier 2026 à 17h34

Le 8 avril 1990, David Lynch a fait une bonne blague aux spectateurs de la chaîne américaine ABC. Ceux qui avaient consulté leur programme télé ce jour-là pensaient s’asseoir devant un polar classique. Une lycéenne nommée Laura Palmer est découverte sans vie au bord du lac d’une bourgade forestière, le visage violacé, « wrapped in plastic »(emballée dans du plastique). Un agent du FBI bien élevé vient mener l’enquête. Révolutionnaire, ça ? Pourtant, très vite, le public voit que quelque chose est différent. La mère de la défunte pleure trop fort, elle pousse même des cris déments sur le cercueil de sa fille. La courtoisie de Dale Cooper, ce détective amateur forcené de café et de tartes à la cerise, confine au burlesque.

À lire aussi

David Lynch est mort : on a classé tous ses films, du plus hermétique au chef-d’œuvre absolu

La musique est étrangement langoureuse. Et pourquoi ces gros plans insistants sur les objets inanimés qui peuplent la maison des Palmer ? Sous couvert d’une soirée comme les autres, le cinéaste, entre Blue Velvet et Sailor et Lula, est en train de pirater en douceur l’esthétique télévisuelle. Avec la complicité du scénariste Mark Frost, il fait du whodunnit un voyage mental labyrinthique, horrifique et drolatique, qui envoûte aussi bien les cinéphiles que le grand public. Et en l’espace de deux saisons (complétées par une suite vingt-sept ans plus tard), Twin Peaks devient la série de toutes les séries.

Le début de la télé postmoderne

Enfant des années 1950, ballotté de l’Idaho à l’État de Washington (où se déroule Twin Peaks), David Lynch est arrimé au téléviseur : son imaginaire se forme au contact des soap operas de l’époque, avec leur ambiance suburbaine et leur narration intarissable, qui requiert de flamboyants coups de théâtre, du mélodrame à gogo et parfois de faire revivre les morts. Twin Peaks, pour laquelle David Lynch et son cocréateur Mark Frost disent s’être inspirés de Peyton Place (1964-1969), est d’abord un pastiche amoureux de ces feuilletons à rallonge. Un hommage à la télévision d’un monde révolu, mâtiné d’une peur du noir et d’une fascination pour l’étrange, qu’on imagine conséquentes au visionnage précoce de LaQuatrième Dimension.

À lire aussi :

Mort de David Lynch, immense cinéaste qui conjuguait le monstrueux et le sublime

Twin Peaks détourne les conventions du soap et les pousse jusqu’à l’horreur, jusqu’à l’absurde ou jusqu’au romantisme fou. Ces outrances en font un objet inédit, et la matrice d’une nouvelle écriture. Twin Peaks marque le début de la télé postmoderne : avec elle, on entre de plain-pied dans l’ère du méta, du mélange des genres et des séries à énigmes. Elle annonce également l’émergence des séries d’auteur. Lynch en signera coup sur coup deux autres, On the Air (1992) et Hotel Room (1993), mais sa manière de déconstruire les codes est devenue la norme en imprégnant celles des autres, deLost ou Les Soprano, dans les années 2000, jusqu’aux récentes The OA, Reservation Dogs ou La Mesías.

Une œuvre hybride

Venu du cinéma expérimental, Palme d’or à Cannes pour Sailor et Lula quelques semaines après le lancement de Twin Peaks, peintre à ses heures, Lynch est avant tout un créateur de formes, un esthète hanté de visions équivoques. Une anomalie au sein d’une industrie télé qui tend à privilégier la solidité du scénario. Avec Twin Peaks, le réalisateur adopte les tropes du médium télévisuel sans renoncer à la singularité de son regard. À la clé, une œuvre hybride, où l’intrigue policière est lardée de mouvements de caméra insolites, lents zooms, ralentis, plans récurrents sur un arbre qui bruisse ou sur un feu de signalisation la nuit…

À lire aussi :

L’inconscient cinématographique de Twin Peaks se trahit dans la figure de Laura Palmer, blonde iconique et suppliciée dont le visage bouffi par les eaux évoque celui de Marilyn sur son lit de mort (à laquelle Lynch rêvait de consacrer un film), et qui se dédouble en sosie aux cheveux noirs, comme dans Vertigo. Ces signatures et résonances, étoffées par la partition planante du compositeur attitré de Lynch, Angelo Badalamenti, donnent à la série une beauté sensorielle qui transforme le salon en salle obscure, et créent des instants qui échappent à l’efficacité narrative. Un peu trop au bout du compte : lestée d’inutiles digressions scénaristiques, la saison 2 perd ses spectateurs et signe l’arrêt de mort de la série. Lorsque Twin Peaks renaît en 2017 avec une miraculeuse troisième saison baptisée The Return, le geste s’est radicalisé, tirant plus encore vers le formalisme. Entre-temps, Lynch aura ouvert la porte de la télévision aux réalisateurs de cinéma, qui, de Nicolas Winding Refn à Jane Campion, se bousculent aujourd’hui au portillon des séries.

L’héritage lynchien

Si déstabilisante soit-elle, Twin Peaks est un succès public, jusqu’en France où les spectateurs de La Cinq s’échangent leurs VHS en 1991. Culte, la série l’est dès son origine — on dit même que la reine d’Angleterre aurait interrompu une entrevue avec Paul McCartney par peur de manquer un épisode. Devenue un phénomène culturel, elle s’imprime sur des tee-shirts (« C’est moi qui ai tué Laura Palmer ») et fait l’objet de multiples clins d’œil dans d’autres séries, comme Les Simpson ou la comédie policière Psych (2006). Cet engouement s’ancre dans le fétichisme de la série : Bob, le terrifiant esprit qui visite Laura ; la red room, cet outre-monde bordé d’un rideau rouge où Dale va chercher la trépassée ; la tarte à la cerise, que les touristes vont déguster dans le diner de la vraie ville qui a servi de décor à Twin Peaks…

À lire aussi :

“Twin Peaks” n’existe pas, mais nous y sommes allés quand même

La cristallisation collective est alimentée par la fin, ouverte à l’interprétation. L’idée d’un mystère jamais résolu a contaminé notre rapport aux séries, qu’il produise de l’obsession voyeuriste (le genre true crime), des déductions et de la déception (Lost et ses questions sans réponses) et parfois un regard critique (Laura Palmer n’est-elle pas à l’origine de la vague de féminicides qui inondent les séries jusqu’à l’overdose ?). Quant à l’équation de départ — un macchabée vient révéler les secrets d’une petite communauté bien sous tous rapports —, elle est devenue celle d’un nombre incalculable de séries américaines (Desperate Housewives), scandinaves (The Killing) ou françaises (Les Revenants ou Polar Park). Parfois jusqu’à l’épuisement — rien de pire qu’une lyncherie ratée. Mais à chaque fois que l’on croit l’héritage usé, une œuvre vient nous surprendre : dans le film I Saw the TV Glow, sorti l’année dernière aux États-Unis, des jeunes accros à une série télé zonent dans une banlieue résidentielle aux frontières du surnaturel. C’est Twin Peaks chez les milléniaux. Et la preuve que l’esprit de Lynch est bien vivant.

LES PLUS OU MOINS RECENTES ( ou découvertes récemment)

ouvertes récemment)

THE BEAST IN ME

extrait TELERAMA

Claire Danes et Matthew Rhys lancés dans une jouissive valse macabre

Une auteure à succès rongée par le deuil retrouve son inspiration lors de l’arrivée de son voisin, un magnat de l’immobilier froidement monstrueux et principal suspect dans le meurtre de sa femme. Un thriller qui dissèque la masculinité toxique de façon inspirée.

Claquemurée dans le confort — relatif — de sa grande maison, Aggie Wiggs (Claire Danes) vit au milieu des fantômes. Celui de son fils, tué cinq ans auparavant dans un accident de voiture. Celui de son mariage, qui n’aura pas survécu au drame. Celui d’une gloire fanée, vite remplacée par l’austérité des quatre coins d’une page blanche. Car Aggie Wiggs n’arrive plus à écrire — un comble, pour une autrice de best-sellers. Et voilà justement que le riche héritier d’un empire immobilier (Matthew Rhys, The Americans) emménage dans la maison d’à côté. Lui, et le parfum de scandale qui lui colle à la peau : si personne n’a jamais réussi à le prouver, tout l’accuse du meurtre de sa femme, disparue sans laisser de traces. Le voici, le sujet du prochain Aggie Wiggs.

Quelle musique agréable que ces « Jesus ! » intempestifs, poussés par une Claire Danes au meilleur de sa forme ! L’intense actrice fait de cette femme au bord de la crise de nerfs, impulsive, erratique, la petite sœur de Carrie Mathison (Homeland) — une filiation renforcée par la présence de Howard Gordon, producteur de la série d’espionnage, aux manettes de cette nouvelle pépite Netflix.

Mais plus qu’un thriller inspiré — et sublimé par la caméra d’Antonio Campos — avec agents spéciaux insubordonnés (ici David Lyons), chausse-trappes et coups bas, la série fait surtout l’anatomie d’une masculinité toxique grise d’un pouvoir meurtrier. Face à l’empressement échaudé de Danes se dresse la violence froide, implacable, souriante même, d’un Matthew Rhys chargé de personnifier cette monstruosité en puissance. Et le duo des contraires de se lancer dans une valse macabre au rythme du Psycho Killer des Talking Heads. Un jeu du chat et de la souris jouissif sur fond d’intrigues politico-économiques, où prédateur et proie sont pareillement à même de réveiller la bête qui sommeille en chacun d’eux.

Série créée par Gabe Rotter (États-Unis, 2025). 8 × 50 mn. Avec Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow. Sur Netflix.https://www.youtube.com/embed/sQQH7vESqGg

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite préalable de Telerama, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos Conditions Générales d’Utilisation.

Pour toute demande d’autorisation, contactez droitsdauteur@telerama.fr.

DOWN CEMETERY ROAD

Emma Thompson et Ruth Wilson, géniales en tandem d’espionnes

L’une est une détective privée endeuillée, l’autre est obsédée par la disparition d’une enfant… Ensemble, elles vont mener l’enquête sur un possible scandale d’État. Après “Slow Horses”, une nouvelle série réussie adaptée d’un roman de Mick Herron.

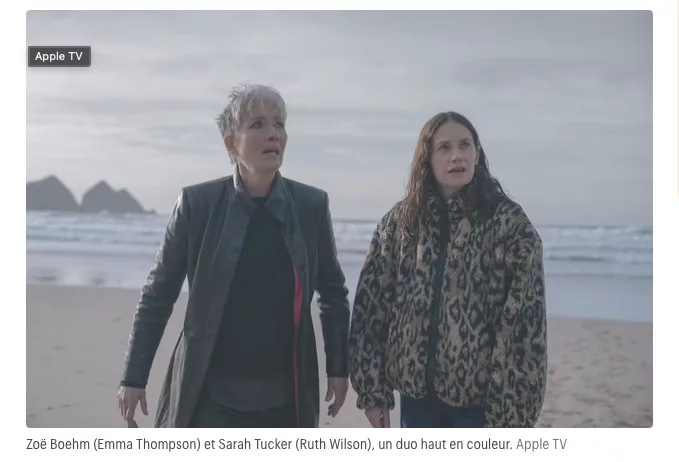

Zoë Boehm (Emma Thompson) et Sarah Tucker (Ruth Wilson), un duo haut en couleur. Apple TV

Publié le 29 octobre 2025 à 18h30 Mis à jour le 31 octobre 2025 à 16h34

Ce soir, Sarah Tucker, restauratrice d’œuvres d’art, et son compagnon, un homme d’affaires ambitieux, reçoivent un potentiel client de ce dernier. Un dîner diplomatique, donc. Entrée, plat, discussions polies, compliments courtois, cirage de mocassins… Quand, soudain, avant même l’arrivée du plateau de fromages, une déflagration souffle les vitres du charmant pavillon niché dans la banlieue d’Oxford. Voilà qui ne devrait pas faciliter les affaires entre les deux hommes… Mais qui a de quoi nous plonger, sans aucune forme de ménagement, dans Down Cemetery Road, polar adapté des écrits de Mick Herron.

En 2003, l’auteur britannique imaginait dans son premier roman une association improbable entre Sarah, obsédée par la disparition d’une fillette dans l’explosion susmentionnée… et Zoë Boehm, détective privée, dont le mari vient d’être retrouvé mort. Le lien entre ces deux affaires ? Sans trop en révéler, cela pourrait bien avoir à voir avec un possible scandale d’État. Suspense, retournements de situation, plongée dans les arcanes du renseignement britannique (décidément rarement dépeint par Mick Herron sous son meilleur jour) et cynisme de rigueur… Down Cemetery Roaddevrait contenter les aficionados de Slow Horses, autre adaptation d’Herron, sur Apple TV.

Confidences…

Le créateur de “Slow Horses” : “J’aime placer des gens normaux dans des situations hors du commun”

Moins spectaculaire (mais pas non plus avare de scènes d’action), la série transposée à l’écran par Morwenna Banks mise avant tout sur son tandem de comédiennes truculentes. Emma Thompson, en forte tête indépendante (et fouineuse), touche lorsqu’elle fend l’armure. Tandis que Ruth Wilson surprend en oiseau tombé du nid, finalement pas si fragile. Deux personnages très complémentaires face à l’adversité… et aux complots d’État.

Série d’espionnage adaptée par Morwenna Banks (Royaume-Uni, 2025). Avec Emma Thompson, Ruth WIlson, Adeel Akhtar. 8 x 50 mn. Disponible sur Apple TV.https://www.youtube.com/embed/0unUwpCfRg0

Synopsis

Lorsqu’une maison explose dans la banlieue calme d’Oxford et qu’une enfant disparait par la suite, Sarah Tucker, une habitante du quartier, se met en tête de la retrouver et sollicite l’aide de la détective privée Zoë Boehm. Toutes deux se retrouvent au coeur d’une affaire complexe, dans laquelle des gens que l’on croyait morts depuis longtemps sont vivants, tandis que certains vivants trouvent très vite la mort.

THE 8 SHOW

Extrait Télérama : sur Netflix : touchant, lucide, poétique… Un “Squid Game”, en mieux

cette série sud-coréenne, sans doute produite pour faire patienter les fans de “Squid Game”, redéfinit le jeu de survie tout en étant bien plus pertinente.

Publié le 26 décembre 2024 à 17h00

Huit personnes surendettées acceptent de participer à un mystérieux jeu d’argent filmé dans un décor clos… Un vulgaire ersatz de Squid Game ? Pas si simple. Certes, Netflix a voulu surfer sur son carton sud-coréen en produisant cette série, mais le webtoon (bande dessinée en ligne) à l’origine de The 8 Show est antérieur (2018) à Squid Game. Surtout, The 8 Show s’avère bien meilleure, en tout cas plus pertinente et moins laborieuse dans sa dénonciation d’une société du spectacle moderne, capitaliste et voyeuriste jusqu’à l’absurde.

La démonstration philosophique (le mythe de Sisyphe et Albert Camus sont convoqués), mais aussi mathématique (il faut sortir la calculette et maîtriser par exemple la suite de Fibonacci), est implacable. Ici, le jeu reproduit une société verticale, avec son lot d’injustices, dans laquelle chaque participant occupe un étage du décor et gagne plus d’argent à la minute que celui qui habite en dessous. Au début tout va bien : la question de la répartition des richesses (le fameux « ruissellement » de haut en bas) et de l’harmonie sociale est au cœur des débats. Mais dans cette télé-réalité retorse, le temps, c’est de l’argent, l’oisiveté n’est pas permise, il faut donner envie aux spectateurs d’augmenter régulièrement le chronomètre général qui, s’il tombe à zéro, sonne la fin du jeu.

Les participants deviennent alors littéralement des « créateurs de contenu » malgré eux, et vont irrémédiablement basculer dans une surenchère violente (âmes sensibles s’abstenir dans les derniers épisodes). L’utopie du vivre-ensemble explose. Satirique plus que cynique, tragi-comique, terriblement lucide au sujet des nouvelles formes de divertissement qui nous entourent, The 8 Show est aussi touchante, voire poétique, dans son désir avoué de retrouver une forme d’authenticité dans la société, désir auquel on ne peut qu’adhérer.

Synopsis

Huit personnes piégées dans un mystérieux immeuble de huit étages participent à une émission tentante mais dangereuse dans laquelle leurs gains augmentent avec le temps.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite préalable de Telerama, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos Conditions Générales d’Utilisation.

Pour toute demande d’autorisation, contactez droitsdauteur@telerama.fr.

CHRONIQUE ARCTIQUE

De mère en fille, et même en petite-fille, cette comédie Netflix explore avec authenticité et originalité la vie des femmes inuites dans le nord du Canada. Touchante et drôle, une réussite !

Par Marianne Levy

Publié le 11 avril 2025 à 20h02

Au nord du Canada, il y a l’Arctique. Et encore plus au nord, la petite communauté de Ice Cove, Nunavut. C’est là que vit Siaja (lumineuse Anna Lambe), jeune mère au foyer. Enfin, vivre est un grand mot puisque son quotidien est calé sur l’agenda de son mari, un mascu toxique à l’ego gonflé à l’hélium. Dans son sillage, elle étouffe. Et finit par le lui avouer au beau milieu d’une partie de chasse au phoque… Évidemment, il ne le prend pas très bien. Une surréaction de trop pour Siaja qui, sa fille de 7 ans à la main, emménage chez Neevee, sa mère… La filiation compliquée ? Rien de nouveau sous le soleil sériel. Sur le papier (glacé), cette Chronique arctique ressemble à une énième déclinaison du genre comédie gentillette menée par une mère courage.

Bonne surprise, Stacey Aglok MacDonald et Alethea Arnaquq-Baril, ses créatrices, prennent le chemin opposé avec un culot rafraîchissant. Des femmes inuites, elles font leur sujet en connaissance de cause. Avec un burlesque assumé, elles dénoncent les restes du patriarcat qui, dans le Grand Nord comme ailleurs, continuent d’empêcher les femmes. Mais elles pointent aussi les autres entraves que les Inuites doivent surmonter. « Tu te conduis comme une fille blanche qui aurait des options », lance Neevee à Siaja. Car mère célibataire, ce n’est pas non plus simple tous les jours. Elle en sait quelque chose, elle, la grand-mère rebelle, qui veille à ce que sa petite-fille sache faire un doigt d’honneur correctement. Irrévérencieuse, la série se révèle aussi touchante grâce à d’excellentes actrices, dont Maika Harper et Mary Lynn Rajskub (24 heures chrono). Toutes déploient une énergie qui évoque Gilmore Girls. Comme quoi, au sud comme au nord, il ne faut pas se fier à la face visible de l’iceberg !

NIGHT MANAGER

REDECOUVERTE

Par Sébastien Mauge

L‘impassible Jonathan Pine est directeur de nuit dans un hôtel du Caire. En pleine révolution égyptienne, il a une aventure avec Sophie, mystérieuse femme qui lui demande de copier des documents compromettants au sujet du milliardaire Richard Roper. Jonathan les transmet aux services du renseignement anglais. Peu de temps après, Sophie est assassinée…

Adaptation léchée, sans être lisse, d’un roman d’espionnage de John le Carré, cette coproduction anglo-américaine tient toutes ses ambitieuses promesses. En premier lieu, celle d’un face-à-face haletant entre la valeur montante Tom Hiddleston, « james-bondien » en diable, et Hugh Laurie, débarrassé de la blouse du Dr House mais pas de son cynisme désespéré. Captivant, et palliant un schéma narratif sans surprise, cet affrontement masculin est magnifié par deux femmes. Susanne Bier et sa caméra sensuelle et scrutatrice, récompensée par un Emmy Award. Et l’indispensable Olivia Colman (Broadchurch), en agent truculente enceinte jusqu’aux yeux comme jadis Frances McDormand dans Fargo.

Synopsis

Au Caire, lors du printemps arabe, Jonathan Pine, directeur de nuit d’un hôtel de luxe, découvre le véritable visage de Richard Roper, un milliardaire qui s’avère être à la tête d’un important trafic d’armes. Il en informe les services secrets britanniques en contactant Angela Burr, qui cherche à arrêter l’homme d’affaires depuis un moment, mais l’opération se solde dramatiquement. Quatre ans plus tard, Pine rencontre à nouveau Roper et accepte d’infiltrer son milieu pour le compte des renseignements. Une série d’espionnage à la tension palpable qui doit sa réussite à la qualité de sa distribution, justement récompensée aux Golden Globes 2017, comme à sa réalisation soignée.

Casting

- Tom HiddlestonJonathan Pine Hugh Laurie Richard Roper

- Olivia Colman ,Angela BurrElizabeth DebickiJed MarshallAlistair PetrieSandy Langbourne Michael NardoneFrisky Hovik Keuchkerian TabbyTom HollanderLance Corkoran Nasser Memarzia Omar Barghati Adeel AkhtarRob Singhal

PLATONIC

extrait Télérama

Par Caroline Veunac

Publié le 24 mai 2023 à 19h05

Ils ne se marièrent pas et n’eurent pas beaucoup d’enfants… Déjà dans Cinq Ans de réflexion (2012), comédie romantique dans laquelle Jason Segel et Emily Blunt repoussaient sans fin le moment de se dire oui, Nicholas Stoller méditait sur l’angoisse de l’engagement. Cette phobie de l’âge adulte toujours pas soignée dans Friends from College, série écrite en 2017 où d’anciens potes de fac relevaient les compteurs. Quelques encâblures plus tard, ça ne va toujours pas mieux : les protagonistes de Platonic, deux amis de jeunesse qui s’étaient perdus de vue, ont certes passé respectivement le cap du mariage, mais leurs retrouvailles vont rallumer la mèche et manquer de tout remettre en question.

Sylvia (Rose Byrne) et Will (Seth Rogen) ont un certain âge, elle, ex-avocate devenue mère au foyer, mi-comblée, mi-frustrée ; lui, ado attardé fraîchement divorcé, accessoirement le Mozart de la bière artisanale. Autrefois, ils formaient un duo festif et fusionnel. Aujourd’hui, l’épouse rangée et l’indécrottable hipster n’ont plus rien en commun… si ce n’est cette petite voix dans la tête qui leur murmure que grandir, c’est mourir un peu. La série met en scène avec grâce ce glissement, qui les conduit, lorsqu’ils se revoient, du constat triste que désormais tout les sépare à la joie, retrouvée dès le lendemain, d’une complicité finalement là, toute proche. Et la comédie qui suit, potache, tient moins d’un remake deQuand Harry rencontre Sally sur la possibilité ou non d’une amitié entre homme et femme que d’une ode unisexe à la régression.

Jeunesse estudiantine

Certes, il y a un mari jaloux et quelques regards doux-amers dans le rétro ; certains gags bien sentis taclent l’horreur de la vie domestique (quand Sylvia et son mari trouvent la maison de leurs rêves et découvrent qu’elle a été le théâtre d’un triple homicide) ou la ringardisation de l’humour des quadras (quand une blague de bureau sur la masturbation passe très mal auprès des collègues de la génération Z). Mais la nostalgie et l’ambiguïté, souvent assorties d’amertume, ne sont pas les moteurs de cette série franchement plaisante. Le cliché veut que l’on regrette sa jeunesse estudiantine lorsqu’on a pris des rides. Platonic va un peu plus loin en célébrant plutôt la liberté de l’enfance, accessible à tous les âges de la vie si l’on trouve le bon camarade de jeu.

Dès qu’ils sont ensemble, Will et Sylvia redeviennent des (sales) gosses, qui se racontent des trucs débiles, font des crises, volent des animaux de compagnie et mentent pour dissimuler leurs bêtises. Bref, ils s’amusent, comme un frère et une sœur de 8 ans et demi – Rose Byrne et Seth Rogen font ça les doigts dans le nez. Simplement divertissante, la série parvient aussi, jusqu’à sa conclusion malheureusement tiédasse, à présenter la puérilité comme une forme de résistance à la corporatisation de nos existences. Quand Will fait son boulot avec amour, ses associés lui répondent productivité ; quand Sylvia décide de retourner au bureau, elle ne tient qu’une journée… Leur amitié platonique est une échappatoire aux rapports de pouvoir, y compris ceux qui régissent les amours sexués.

PLURIBUS

le nouveau coup de génie du créateur de “Breaking Bad”, qui transforme les zombies en gentils

Après les iconiques “Breaking Bad” et “Better Call Saul”, Vince Gilligan revient avec une armée de zombies bienveillants, déterminés à bonifier et unir les hommes. Le résultat est palpitant, y compris (et surtout) dans les scènes les plus banales.

Par Michel Bezbakh

Publié le 07 novembre 2025 à 18h30

«Nous avons trop longtemps rendu les méchants glamours », déclarait récemment Vince Gilligan. On ne s’attendait quand même pas à ce que sa nouvelle série mette en scène une invasion de gentils zombies. Avec Breaking Bad et son spin-off Better Call Saul, le showrunneur a produit deux des meilleures séries de l’histoire, mais aussi des tee-shirts à l’effigie du gangster Heisenberg. Maintenant que les « méchants » sont un peu trop nombreux dans la vraie vie (et à la Maison-Blanche), il appelle à proposer d’autres modèles.

De prime abord, l’héroïne de Pluribus n’est pourtant pas sympathique. La trop rare Rhea Seehorn, découverte dans Better Call Saul, incarne Carol Sturka, autrice de mauvais romans à l’eau de rose hétéronormés, bien qu’elle soit lesbienne et visiblement intelligente. Aigrie, Carol. Alors qu’elle sirote un verre avec sa compagne pour célébrer, en râlant, la sortie de son dernier livre, les gens autour sont tout à coup saisis d’étranges convulsions. Certains meurent, les autres deviennent des espèces de zombies aimables, attentionnés, déterminés à ranger tout ce bordel (cadavres, pannes, dégradations).

Une expérience immanquable

Que se passe-t-il ? On croit comprendre que des aliens ont envoyé un virus sur Terre pour bonifier l’espèce humaine, et fondre toutes les individualités en une seule. Le « je » n’existe plus, l’« autre » non plus, ces néohumains n’ont que le « nous » à la bouche. Hélas (ou pas ?), treize personnes sont restées comme avant. Treize comme le nombre de lettres de la locution latine E pluribus unum (« De plusieurs, un ») qui fut choisie comme devise par les États-Unis pour rassembler ses treize premiers États, avant d’être remplacée en 1956 par, ce n’est pas une blague, In God We Trust (« En Dieu nous croyons »). À vous de chercher les intentions de Vince Gilligan, lui qui regrette les « profondes divisions » de son pays. Autre conseil : laissez votre sensibilité examiner ce que cette œuvre géniale produit sur vous.

À lire aussi :

Car Vince Gilligan est un metteur en scène formidablement réaliste, d’une part, sensoriel, d’autre part. Le monde de Pluribus est tout autant le nôtre que celui de Breaking Bad : il n’est pas facile de porter un corps de 60 kilos, de faire un massage cardiaque, d’ouvrir une porte fermée à clé, on n’est pas à Hollywood. Entrer en contact avec cette sorte de « matérialisme fantastique » est une expérience immanquable.

LE SENS DES CHOSES

Elisa Guedj est formidable, formidable.

J’avais abordé cette série avec une réticence crispée, tant son annonce (“inspirée du trajet de Delphine Horvilleur, rabbine parisienne”) pouvait pour différents motifs (non religieux) me rebuter. J’ai beaucoup écrit sur Horvilleur et ses manipulations médiation-philosophiques, même si je l’aime beaucoup pour son courage et sa tenue. En réalité, il s’agit d’une adaptation libre sur un de ses bouquins sur la mort, laquelle, au demeurant glisse dans la série.

Cette série est très fraiche et Elisa Guedj, je le répète, éblouissante. Je suis tombé amoureux de cette femme que je ne connaissais pas.

EXTRAIT TELERAMA Par Marjolaine Jarry. Mis à jour le 03 avril 2025. Une jeune rabbine strasbourgeoise tente de trouver des réponses aux questions existentielles de ses fidèles, et aux siennes. Un sublime regard sur l’humanité, entre humour et tendresse.

Aperçue dans la série « Drôle », Elsa Guedj campe à merveille le rôle de Léa Schmoll, jeune rabbine de 28 ans.

Ah non, pas la femme rabbin […], ça fait homme-grenouille ! » L’intrépide rapprochement émane du propriétaire (impayable Manu Payet) d’une petite synagogue libérale de Strasbourg au moment d’accueillir, pour son premier poste, la rabbine Léa Schmoll (Elsa Guedj, tout en sobriété, coiffée d’un singulier piquant). Récit initiatique au côté d’une héroïne dont la fonction même est une rareté dans le paysage hexagonal ; regard en coulisses sur un métier qui prend à bras-le-corps le symbolique et le rituel ; inventive parabole prompte à immerger, sans déférence, la foi dans le grand bain de l’existence, la série de Noé Debré et Benjamin Charbit fait entendre la même gamme de convictions qui nous avait cueillie dans Le Dernier des Juifs, réalisé par le premier des deux. Ou comment ne rien escamoter du réel – antisémitisme compris –, tout en désamorçant sa violence par un humour frondeur et une tendresse qui tutoie le courage.

Au commencement était le livre de Delphine Horvilleur, Vivre avec nos morts (Grasset, 2021), patchwork d’histoires récoltées au fil des obsèques où officie la célèbre rabbine. Le duo de scénaristes s’en est librement inspiré pour camper Léa et ceux qui viennent la consulter dans ces moments existentiels – enterrement, mais aussi mariage ou baptême… Un couple se déchire : faire circoncire ou non leur nouveau-né ? Le pilote en dit long en prenant le problème par le petit bout… Le dilemme se vit dans nos chairs, expérience humaine partagée par tous. Confrontée, au fil des épisodes, à l’épaisseur de nos vies minuscules, portée par la vocation et pétrie de doutes, Léa tente de donner un sens aux choses, en puisant dans ces textes sacrés qui n’en ont jamais fini, selon l’art de l’herméneutique talmudique, de susciter d’autres questionnements.

Filant à vélo au bord des canaux de Strasbourg, la rabbine pédale et rétropédale, incarnation d’une pensée en mouvement qui gagne le spectateur. Et son dialogue n’est pas qu’intérieur… En témoigne une fabuleuse scène de débat interconfessionnel où elle s’écharpe avec son homologue masculin orthodoxe, tous deux accaparant le micro et privant de parole les autres représentants de culte, comme ses passe-d’armes à la table familiale, avec son propre père, psychanalyste de son état (Éric Elmosnino)… Sur le terrain des âmes, la concurrence générationnelle fait rage, alimentée par la déception du paternel face à sa progéniture « qui se prend pour Don Camillo ». Depuis leurs chapelles métaphysico-névrotiques, l’irrésistible duo de comédie atrabilaire poursuit pourtant, d’écoute en interprétation, un même horizon : permettre à chacun d’élaborer un récit avec lequel vivre.

« En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? » Lors du repas cérémonial de Pessah, Léa prononce la formule consacrée, cette version interrogative du « Il était une fois » des contes de fées où résonne la recherche de la particularité. On y entend le leitmotiv d’une série qui voit, dans la quête du singulier, le chemin du commun, et dans la célébration de la nuance, une résistance. Alors que le refrain d’Anne Sylvestre J’aime les gens qui doutent vient bercer de son impertinence les dernières scènes, on se surprend à frémir d’émotion : tant d’esprit et d’espoir mêlés, cela nous avait manqué.

TELERAMA et Marjolaine Jarry

MON PETIT RENNE

Par Marion Michel

Publié le 23 avril 2024 à 17h21, Mis à jour le 18 septembre 2024 à 17h48

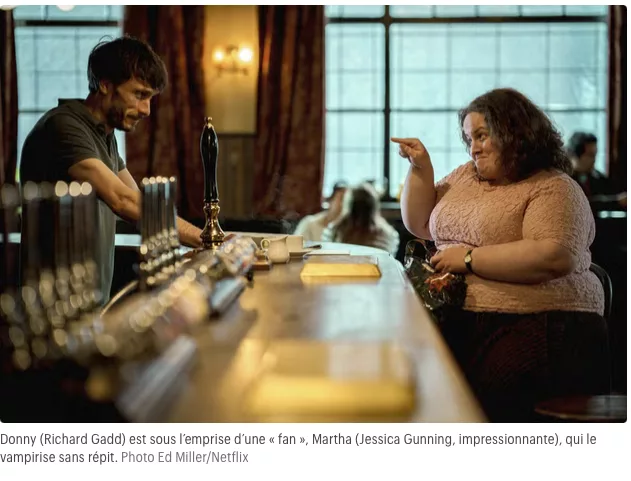

«Je lui ai juste offert un thé », répétera-t-il. S’il avait imaginé que cette simple tasse allait précipiter sa vie en enfer… Pendant cinq ans, Donny, barman apathique le jour et piètre humoriste la nuit, sera victime du harcèlement de Martha, cliente – à l’œil – du pub du quartier londonien de Camden dans lequel il travaille.

Une avocate au carnet d’adresses présumé doré et au rire dévastateur, plus âgée que lui d’une dizaine d’années et qui, émue par ce geste de gentillesse, s’autoproclame sa meilleure amie, sa soupirante et son meilleur public. Mais leur relation « amicale » naissante vire vite au drame : chaque jour, Martha inonde la boîte mail de Donny, surveille ses allées et venues, rend visite à sa famille, intimide ses parents, agresse sa petite amie. Et que fait Donny ?

C’est une histoire vraie. Celle de Richard Gadd, comédien et scénariste écossais (Sex Education, Outlander) qui joue ici son propre rôle, dans une adaptation de son seul-en-scène du même nom, Baby Reindeer (« bébé renne »), dans lequel il racontait cet épisode traumatique qui a ébranlé sa vingtaine.

On oscille entre dégoût et empathie

Dans la réalité, Martha (Jessica Gunning, qui livre une performance incroyable) ne s’appelle pas Martha et Gadd n’est pas tout à fait l’humoriste désastreux qu’il incarne. Mais à quelques détails fictionnels près, l’histoire est identique : celle d’un jeune homme en quête de reconnaissance artistique harcelé par une femme à la psychologie trouble, qui l’affuble de ce sobriquet étrange, « mon petit renne », et pénètre tous les recoins de sa vie. Et qu’a fait Richard ?

Il en a tiré, pour Netflix, une série troublante et poisseuse. Un drame en sept actes filmé comme un thriller, à la fois glaçant, réaliste et désarmant d’honnêteté. Donny / Richard, remettant sans cesse au lendemain le moment de porter plainte, s’y montre sans complaisance. Et les sentiments de dégoût et d’empathie changent sans cesse de camp : on éprouve de la pitié pour Donny, puis pour Martha. Donny (Richard Gadd) est sous l’emprise d’une « fan », Martha (Jessica Gunning, impressionnante), qui le vampirise sans répit. Photo Ed Miller/Netflix

Dans une mise en scène asphyxiante faite de plans serrés sur les visages et sans profondeur de champ, le malaise sourd graduellement – l’épisode 4 est l’un des plus crus et violents qu’il a récemment été donné de voir. Jusqu’à donner à comprendre que, si Donny laisse le pire arriver sans moufter et se rend coupable à son tour, c’est à cause d’un engrenage traumatique.

Rares sont les miniséries qui recèlent autant de strates. Épisode après épisode, la vie de Donny effeuille ses drames constitutifs : des viols répétés par un homme de pouvoir, la consommation excessive de drogues, le refoulement de sa sexualité. Richard Gadd ne hiérarchise pas les douleurs. Il éclaire, dans toute leur complexité, la spirale de vulnérabilité et l’interdépendance des traumatismes qui l’ont conduit là.

Politiquement très incorrects, Gadd et son double de fiction dézinguent les idées préconçues sur la masculinité contemporaine, sondent les relations d’emprise et mettent en images, sans didactisme, les questions touchant à l’intersectionnalité.

À lire aussi :

Les dix meilleures séries françaises de 2023 selon “Télérama”

Série choc réussie, Mon petit renne n’est toutefois pas exempte de potentielles discordances. Quel crédit accorder à ce genre d’autofiction maintes fois remaniée par son auteur et pouvant conduire à une tentative de mea culpa médiatique ? Le choix d’une actrice en situation d’obésité pour incarner un personnage monstrueux ne réactive-t-il pas un imaginaire grossophobe déjà trop présent à l’écran ? Complexe et fascinante, Mon petit renne ne laisse pas indemne.https://www.youtube.com/embed/rh2-zhyNo6M

Série créée par Richard Gadd (Baby Reindeer, Royaume-Uni, 2024). 7 × 30 mn environ. Avec Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau. Sur Netflix.

THE AMERICANS (UNE REDECOUVERTE)

“The Americans” : si vous avez raté cette série SORTIE EN 2018, il est encore temps de s’y mettre !

A voir ou revoir sur Disney +

Parmi les plus grandes séries de tous les temps uste derrière BETTER CALL SAUL, juste avant FRIDAY NIGHT LIGHT.. Même les scènes de sexe, lassantes dans les séries contemporaines qui croient avoir inventé les ilôts de cuisine californienne comme support d’ébats concentrés sur le décrochage de la ceinture, sont, ici, au top.

Mieux qu’une belle série pour un week-end, sous la couette, sans dormir avec son amoureuse et des plateaux repas.l

Je colle ci-dessous un billet de France Culture sur la série

Chaque jour cet été, on refait la généalogie des séries. Cette semaine, les 7 séries d’espionnage qui ont changé le genre. “The Americans” est un modèle : violente, terrifiante et historique. Une série située dans les années 80 sous la présidence de Ronald Reagan.

C’est la série d’espionnage la plus intense et folle jamais réalisée. Violente, familiale et sans concession. Elizabeth et Philip Jennings forment un couple apparemment sans histoire qui vit dans une banlieue pavillonnaire de Washington DC. Ils travaillent dans une agence de voyage. Ils ont deux enfants : Paige et Henry, et adorent préparer des cookies lorsqu’ils reçoivent.

Sauf qu’en fait ils sont espions russes, mariés fictivement par le KGB dans les années 60 en pleine guerre froide. Ils se sont installés aux États-Unis sous une fausse identité, afin de récupérer des données essentielles. La série les retrouve dans les années 80, alors que Ronald Reagan prépare sa “guerre des étoiles” et parle de la Russie comme de l’axe du mal. Leurs enfants parfaitement intégrés avec leurs jeans patte d’élephant ignorent tout. Comme leur voisin, le meilleur ami de Philip, qui travaille justement au FBI.

Mentir toujours et encore, avoir plusieurs identités, ce sont les thèmes de The Americans, une série vertigineuse créée par un ancien agent de la CIA Joe Weisberg, dont les six saisons sont disponibles sur Prime Video et Disney+. En 2010, on vient de démanteler un réseau d’espions russes infiltrés depuis des années. L’auteur trouve cette pratique anachronique et s’interroge : comment peut-on mentir non-stop à ses proches ? Qu’est ce que cela entraîne pour ceux qui mentent et pour leurs enfants, surtout s’ils apprennent un jour la vérité ?

Mais The Americans est aussi un thriller d’une intensité rare. La série dépeint les méthodes des agents secrets soviétiques : les fioles pour écrire avec de l’encre invisible, les déguisements en infirmière, en vétéran du Vietnam, ou en agent du gouvernement américain, etc. Les deux époux assassinent de sang-froid, à la hache pour qu’on ne puisse pas reconnaître une victime, ou par coup de couteau à la gorge. Les perruques et identités sont multiples. Avec ses acteurs convaincants, menés par Keri Russel, aux faux airs de Nicole Kidman, mère de famille, dévouée au KGB et capable des pires cruautés, la série est enfin fresque historique. Tourne-disques et walkman nous plongent dans les années 80. L’ultime saison s’achève au moment où Gorbatchev ouvre l’URSS et qu’au KGB, cette glasnost ne fait pas que des heureux. Une série juste géniale.

Golden Globes : pourquoi “The Americans” est l’une des meilleures séries de la décennie (et mérite sa récompense)

/2021/12/14/61b8b98ca2e9e_elodie-drouard.png?w=840&ssl=1)

Article rédigé par Elodie Drouard

France Télévisions, Publié le 15/09/2018 07:03Mis à jour le 16/04/2019 14:45

En dépit d’audiences confidentielles, la série “The Americans”, qui s’est achevée au printemps, s’est imposée dans le cœur de ses fans comme l’une des meilleures séries dramatiques de ces dernières années. Un prestigieux Golden Globe, remis dimanche 6 janvier, leur donne enfin raison.

“Je n’arrive pas à comprendre que si peu de personnes soient obsédées par cette série. (…) Il y a tout ce que j’aime dedans : de l’espionnage, de la romance, des perruques affreuses et des courses-poursuites rythmées par Fleetwood Mac.” Pour le magazine Vice (en anglais), comme pour la plupart des critiques américains, la faible popularité de The Americans est un mystère. Boudée tant par le grand public que par les Emmy Awards (les Oscars de la télévision), cette série, dont la diffusion s’est achevée au printemps, est pourtant à ranger aux côtés des chefs-d’œuvre du genre, comme Mad Men ou Breaking Bad.

Dimanche 6 janvier, à Los Angeles (Californie), The Americans a enfin été recompensée par le prestigieux Golden Globe de la meilleure série dramatique. Ce prix, amplement mérité, couronne enfin l’une des œuvres majeures de la décennie, qui a su tenir en haleine son public pendant cinq ans – une prouesse à l’ère dubinge watching –, avant de tirer sa révérence dans un series finale (un dernier épisode) magistral.

Une histoire folle (qui s’inspire de l’Histoire)

Pour vous en convaincre, il faut remonter trois ans avant la première diffusion du pilote de la série. En 2010, le FBI révèle avoir démasqué dix “illégaux”, des agents russes du SVR, le service de renseignement russe (anciennement KGB), installés aux Etats-Unis et se faisant passer pour des citoyens américains grâce à de fausses identités. C’est de cette incroyable révélation, et plus particulièrement de l’histoire rocambolesque – racontée par Le Monde (article abonnés) – d’un des couples arrêtés, qu’est née l’idée de The Americans. “Le président de Dreamworks m’a appelé et m’a demandé si je voulais réfléchir à une série qui s’inspirerait de cette histoire”, raconte Joe Weisberg à Télérama. Cet ancien collaborateur de la CIA, reconverti en scénariste, connaît bien le KGB et les méthodes des espions russes. Très vite, il décide de raconter une histoire similaire, mais en la transposant en pleine guerre froide, sous Ronald Reagan, une période “qui reste encore fascinante pour les Américains”, selon lui.

Aidé du scénariste Joel Fields, il invente les Jennings, un couple d’agents dormants, activés au début des années 1980. Nés en URSS, Nadezhda et Mischa ont été, très jeunes, recrutés et entraînés par le KGB, puis envoyés dans les années 1960 sous de fausses identités aux Etats-Unis. Là-bas, ils deviennent Elizabeth et Philip Jennings, un couple d’Américains apparemment ordinaires qui s’installe dans une paisible zone pavillonnaire près de Washington et y fonde une famille. Le jour, ils élèvent leurs deux enfants, Paige et Henry (nés de leur union sur le sol américain pour renforcer leur couverture), tout en dirigeant une agence de voyage. La nuit, ils endossent une de leurs multiples identités.

A coups de perruques et autres accessoires, ils se métamorphosent pour remplir les missions que leur assigne leur agent de liaison. Leur quotidien : collecter des informations, débaucher des taupes, mais également éliminer tous les potentiels ennemis de l’URSS (et ils sont nombreux à avoir trépassé, comme le rappelle Vulture). Pour pimenter cette histoire déjà folle, les scénaristes créent le personnage de Stan Beeman, un agent du FBI qui vient s’installer juste de l’autre côté de la rue où vit le couple, et qui va se lier d’amitié avec les Jennings, en particulier Philip.

Une série d’espionnage, mais pas seulement

Cette étrange dualité des époux, qui surfent entre convocations au collège et assassinats sordides, est une des clés de la réussite de The Americans, mélange parfait entre le thriller d’espionnage et le drame familial. Car, au-delà des missions d’infiltration, la série dépeint les relations d’un couple formé artificiellement, peu à peu confronté aux affres du quotidien et à l’ambivalence de ses sentiments, d’abord dictés par le sens du devoir avant d’évoluer vers un véritable amour.

/2018/09/13/phpelieAX.jpg?w=840&ssl=1)

“Ce qui fait que The Americans est une des grandes séries de l’âge d’or de la télévision, c’est qu’elle ne parle pas juste d’espions. Tout comme Les Soprano n’est pas vraiment une série sur la mafia, Mad Men une série sur la publicité et Six Feet Under une série sur les enterrements. (…) Comme beaucoup d’autres grandes séries dramatiques, The Americans parle de la famille et de la difficulté à s’affirmer en tant qu’individu, surtout lorsque l’on doit sacrifier une part de son identité pour le bien commun”, explique The Guardian (en anglais).

Des déguisements et des hommes

Pour accomplir leur devoir, les époux Jennings ne reculent devant rien. Véritables pros de l’infiltration, ils ont à leur disposition un impressionnant dressing dans lequel ils puisent pour endosser de multiples identités. Leur talent : s’inventer des vies pour en détruire d’autres. Parmi les personnages récurrents incarnés par le couple, on a une tendresse particulière pour Clark, joué par Philip pendant cinq saisons. Pourtant affublé d’une perruque ridicule, il séduit puis “épouse” Martha, une secrétaire de la CIA qu’il convainc d’installer un micro espion dans le bureau de son patron. Twitter manifestera même son empathie pour cette pauvre femme à travers le hashtag #PoorMartha.

/2018/09/13/phpTvLe4i.jpg?w=840&ssl=1)

Ces incroyables panoplies (de la costumière Katie Irish), typiques des années 1980, ont contribué à l’originalité de la série. Cent vingt tenues différentes ont ainsi été créées pour le couple durant les six saisons, rappelle le site Racked (en anglais) tandis que Vulture (en anglais) s’est amusé à recenser toutes les perruques portées dans la première saison. Si le procédé peut sembler un peu grossier, il n’en est pas moins exact : les déguisements sont toujours utilisés par les services secrets du monde entier, avec plus ou moins de succès, comme nous le racontions dans cet article.

/2018/09/13/phpROQSxZ.jpg?w=840&ssl=1)

L’identité au cœur du récit

Cette question de l’identité, matérialisée par des déguisements parfois risibles, est au cœur de la série. Bien qu’ils soient russes, Elizabeth et Philip se sont parfaitement intégrés dans la société américaine. Au fil des saisons, la brutalité des missions qu’on leur impose sans explication remet en question leur engagement pour une nation dont ils se sont éloignés. Moins endoctriné qu’Elizabeth, Philip, tellement largué qu’il se perd un temps dans des conférences de développement personnel, (attention, spoiler) raccroche même à la fin de la cinquième saison pour se consacrer (sans succès) à la direction de son agence de voyage. Le constat est sans appel : s’il a finalement succombé aux sirènes du capitalisme, Philip était plus doué pour espionner que pour gérer une entreprise.

‘The Americans’ nous confronte aux idéaux de ses personnages, aussi bien aux rêves de capitalisme qu’aux rêves de socialisme, et nous aide, peut-être, à réfléchir à un équilibre qui n’a pas encore été trouvé.Joel Fields, scénariste

Quant à leurs enfants, dont on suit plus ou moins l’adolescence, ils ne savent, au moins au début de la série, rien des origines ni des activités parallèles de leurs parents. De lourds secrets qui deviendront de plus en plus difficiles à préserver au fil du temps (les soupçons de Paige, la fille aînée, débutent dès la fin de la première saison).

Toute la force de The Americans est là. Les missions de renseignement, de soutien ou de déstabilisation des Etats-Unis sont finalement accessoires. Elles ne sont que le prétexte à explorer d’autres problématiques, spirituelles, psychologiques, et à provoquer de l’empathie chez le spectateur.

Une histoire d’amour hors normes

Dès le pilote, on comprend en une scène ce qui se joue pour ce couple factice. “Tu es ma femme !” lance Philip à Elizabeth qui le repousse alors qu’il tente de l’embrasser. Cette dernière, cinglante, lui répond un “Vraiment ?” qui brise toute tentative de rapprochement. Au fil des saisons, les époux vont tour à tour s’observer, se rapprocher, s’ouvrir l’un à l’autre, s’éloigner à nouveau mais, surtout, apprendre à s’aimer.

“Le mariage de façade entre Elizabeth et Philip a laissé place à une intimité timide tout en non-dits, sans cesse contrariée par des missions où la séduction des sources est de mise”, décrypte Constance Jamet, spécialiste séries au Figaro. Et pourtant, jamais un couple ne nous aura paru aussi solide et sincère.

Des acteurs éblouissants et un scénario subtil

Cette extraordinaire alchimie entre les deux acteurs principaux, Keri Russell et Matthew Rhys, est évidemment à mettre au crédit de leur talent. Mais le directeur de casting avait sûrement eu le nez creux. Quelques mois après le début de la diffusion de la première saison, l’actrice annonce son divorce avant d’officialiser quelques mois plus tard sa relation avec son partenaire dans The Americans. Le couple, aussi complice à la ville qu’à l’écran, a depuis donné naissance à un enfant.

/2018/09/13/phpBGMpXP.jpg?w=840&ssl=1)

Et si Matthew Rhys (aperçu auparavant dans la sympathique série Brothers and Sisters) incarne à la perfection un Philip plus perméable qu’Elizabeth (certains diront plus humain), submergé régulièrement par le doute, c’est la performance de Keri Russell (surtout connue jusqu’alors pour son rôle dans la série Felicity) qui marque le spectateur dès les premières minutes du pilote. Séductrice diabolique, glaçante et sauvage, elle incarne la parfaite anti-héroïne, la “tough one”, comme elle le déclarait lors d’une conférence au festival d’Austin en juin dernier, rapportée par Variety. Egalement nommée dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique, elle mériterait amplement de succéder à une autre Elisabeth, Moss, récompensée l’an dernier pour son rôle dans The Handmaid’s Tale et encore en lice cette année.

Le jeu extraordinaire des acteurs est, en outre, porté par un scénario d’une rare subtilité. Sans manichéisme, Joe Weisberg et Joel Fields décryptent la guerre froide en y ajoutant le recul apporté par notre époque. Car, comme l’écrit le New York Times (en anglais), “The Americans a toujours baigné dans la mélancolie, en partie à cause de son cadre historique. On sait depuis le début qu’Elizabeth et Philip se battent pour une cause perdue.”

Fleetwood Mac, Peter Gabriel, The Cure…

La bande-son impeccable est pour beaucoup dans cette ambiance si singulière. Deux morceaux fleuves résument l’importance de la musique dans The Americans. Le chamanique Tusk de Fleetwood Mac, qui rythme la première course-poursuite de la série, quelques minutes après le début du pilote. Et le déchirant Brothers In Arms de Dire Straits, au moment où nos anti-héros scellent leur destin lors du splendide series finale.

Entre les deux, c’est le meilleur des années 1980 : quelques morceaux (parmi les moins commerciaux) de Peter Gabriel, Elton John, Phil Collins, The Cure, Bauhaus, Crowded House ou encore Leonard Cohen ont cristallisé les plus belles scènes de la série. Une sélection fidèle à l’esprit exigeant qui a été celui des showrunnerspendant six saisons.

Excellente de bout en bout, The Americans a su, comme d’autres grandes séries avant elle (Six Feet Under, dont le series finale reste légendaire, mais aussi Les Soprano ou Breaking Bad), terminer avec panache. Le 30 mai dernier, l’aventure des Jennings a pris fin de manière aussi éprouvante qu’éblouissante. Après 71 épisodes où l’on a craint pour leur vie ou leur couverture, Elizabeth et Philip ont mis fin au suspense lent dans lequel le spectateur était enveloppé depuis cinq ans.

“Comme beaucoup d’entre vous, The Americans vont me manquer”, écrivait Barack Obama sur Facebook le 16 juin, quelques jours après la diffusion de cet ultime épisode. Faire le deuil d’une grande série n’est jamais chose aisée mais, on doit l’avouer, quelques mois après, pour nous, c’est toujours aussi compliqué.

Sur DISNEY PLUS OU PRIME VIDEO

EXTRAIT TELERAMA

L’une des séries d’espionnage les plus passionnantes de ces dernières années est disponible en intégralité sur Disney+. Et, comme beaucoup, vous ne l’avez sans doute pas regardée ! Cette histoire d’espions qui s’aimaient, officiers du KGB infiltrés dans la société américaine des années 1980, restera pourtant dans les annales sérielles.

Par Sébastien Mauge

Publié le 03 juin 2018 à 13h00

Mis à jour le 02 juin 2022 à 14h59

Jusqu’au bout, The Americans n’aura jamais renié son identité. Cette singularité inédite qui a fait son charme durant cinq ans. Pour une série d’espionnage mettant en scène des (doubles) vies qui fleurissent dans le mensonge, des missions d’infiltration et des réalités déguisées, au propre comme au figuré, c’est un joli paradoxe. En offrant des adieux émouvants et gorgés d’amertume, le show de la chaîne FX, situé en pleine Guerre Froide, au cœur de l’Amérique de Reagan, a réussi sa sortie. C’est assez rare pour être souligné. Etrangement absente (à quelques rares exceptions près) des remises de prix, et drainant des audiences assez faibles (bravo à FX d’avoir soutenu la série malgré tout!), The Americans est rapidement devenue le secret le mieux gardé des séries américaines. Maintenant qu’elle est terminée, et puisque vous êtes peut-être passés à côté, il est enfin temps de la regarder, comme vous y invite le titre de l’ultime épisode, « START » (1).

“The Americans”, la série qui joue au chat et à la sourishttps://www.youtube.com/embed/kOu8jazlA9k

L’irrésistible alchimie des personnages

Elizabeth et Philip Jennings, espions russes dont le mariage a été arrangé par le KGB, vivent avec leurs deux enfants dans la banlieue de Washington, au début des années 80, juste après l’élection de Ronald Reagan. Ils sont « activés » par la Kommandantur et vont devoir accomplir des missions risquées pour leur pays, tout en élevant Paige et Henry, sous l’œil de leur voisin et ami, Stan Beeman… un agent du FBI. L’idée formidable de la série est de faire naître de vrais sentiments au sein de ce tissu de mensonges. Dans les premières saisons, d’abord uniquement réunis par leur « travail », Philip et Elizabeth finissent par s’aimer « pour de vrai ». Une idylle à l’envers, terriblement sensuelle, au sein d’un foyer pourtant déjà établi, qui fait tomber les masques et doit beaucoup à l’alchimie entre Keri Russell et Matthew Rhys. Pour la petite histoire, les deux acteurs ont imité leurs doubles fictionnels : après quelques mois de tournage, ils se sont mis ensemble !

De l’action ludique et politique

Comment évoquer les années de Guerre Froide sans que cela sente le réchauffé ? La mission, loin d’être impossible, est accomplie haut la main. Grâce à quelque chose de tout bête, parfois laissé de côté dans les fictions contemporaines déshumanisées par les nouvelles technologies : le plaisir du jeu. Celui du chat et de la souris, du travestissement, de la dissimulation et du mensonge frontal. Autant de performances ludiques liées à l’enfance. Les perruques de Philip nous ont souvent fait sourire mais c’est pour mieux jouer le jeu avec sérieux, comme lorsque l’on jouait « à la guerre » dans la cour de récréation. Ce rapport à l’enfance se mue, in fine, en une ambition politique, celle de mettre en parallèle, sans parti pris, deux camps finalement très proches, qui jouent de manière absurde avec le monde, comme le dictateur capricieux de Chaplin. De ce point de vue, si l’on pense à l’administration Trump, la Russie de Poutine et la Corée du Nord de Kim Jong-un, The Americans s’avère résolument moderne et nous montre les racines d’une paranoïa qui n’a eu de cesse d’évoluer. FX

L’espionnage, métaphore du couple

Au-delà du jeu, The Americans est avant tout une brillante réflexion métaphorique sur le couple et la parentalité. Vivre ensemble, c’est vivre plus ou moins en harmonie, malgré les secrets de chacun, les non-dits pour protéger les siens, les rancœurs aussi. Parfois on peut avoir le sentiment d’être des étrangers sous le même toit, ce qui est, littéralement, le cas des Jennings. Les enfants ne sont pas au courant du « travail » de leurs parents. En grandissant, l’aînée Paige cherche à comprendre leur comportement, elle espionne malgré elle, et va finir par briser symboliquement l’intimité d’Elizabeth et Philip en les surprenant en pleine relation sexuelle, au milieu de la série. Scène décisive pour son avenir… La vie de famille des Jennings est construite sur un mensonge, jusqu’à ce que la Guerre Froide s’immisce au sein du couple lui-même dans la dernière saison. Leur amour était-il impossible dès le départ ? Non, mais les dommages collatéraux sont énormes et irrémédiables. Comme dans le cas de la relation entre Stan Beeman et l’espionne russe Nina. Le flou des sentiments fait s’évanouir les frontières mais aussi les identités de chacun. C’est lorsque l’histoire d’amour tente désespéramment de prendre le pas sur l’Histoire tout court que la série délivre de sublimes émotions.

Un rythme mélancolique

Que les choses soient claires : The Americans n’est ni 24h Chrono, ni Homeland. Pour faire ressentir les dilemmes des personnages au quotidien, la série a adopté, après une première saison plutôt enlevée, un rythme plus exigeant, mélancolique, fait de temps suspendus, de scènes de dialogues domestiques et de longues et prenantes missions silencieuses. La mise en scène et le montage elliptique — on les voit rarement se déguiser, leurs visages peuvent changer d’un plan à l’autre, ce qui accentue la notion de perte d’identité progressive des personnages – font la part belle aux parallélismes et symétries entre les deux camps, pour brouiller encore plus la binarité initiale. Certains ont pu tiquer sur le sentiment de sur-place donné par la série (surtout dans sa saison 5) mais c’est oublier un peu vite que les séries sont une course de fond. Et avec sa dernière saison audacieuse, balayant certains de ses principes esthétiques et narratifs (accélération de l’action dans une unité de temps plus resserrée, montée progressive de la tension), The Americans a triomphé sur la ligne d’arrivée et récompensé ses fidèles supporters. FX

Une B.O. pertinente

Contrairement à Stranger Things et autres fictions ancrées dans les années 1980, la série de Weisberg refuse les clins d’œil nostalgiques vintages trop évidents, pour ne pas parasiter le réalisme sombre et tragique de son histoire. C’est particulièrement probant lorsque que l’on se penche sur les choix musicaux. On retrouve ainsi beaucoup de groupes peu connus ou oubliés, comme Quarterflash ou Golden Earring. Les artistes à succès sont bien présents, The Cure, Peter Gabriel, Talking Heads, Fleetwood Mac, Roxy Music, Tears for Fears… mais rarement avec leurs hits populaires.

Par exemple, au lieu de choisir le morceau solaire Just Like Heaven de The Cure, la production a préféré l’ambiance poisseuse et nocturne de Siamese Twins (pour la notion de symétrie) issue de l’album dark Pornography. La musique a un sens. Et lorsque la série sort finalement l’artillerie lourde avec le déchirant With or without you de U2, au cours de l’ultime épisode, c’est pour mieux souligner le désarroi insoluble des personnages, définitivement perdus entre deux pays et obligés d’être dépendants l’un de l’autre pour espérer survivre et ne pas rester seuls. Pour nous, les choses sont plus simples. Contrairement aux paroles de Bono (I can’t live with or without you), nous pouvions très bien vivre avec The Americans mais il sera désormais très difficile de vivre sans.

LE PROBLÈME À TROIS CORPS

le blockbuster virtuose des créateurs de “Game of Thrones”

Les créateurs de “Game of Thrones” font d’un monument chinois de la SF une série chorale, agile et attachante, actualisant le propos du livre en conservant sa philosophie vertigineuse.

Par Caroline Veunac

Publié le 21 mars 2024 à 09h13, Mis à jour le 19 septembre 2024 à 14h56

Trois tomes, pas moins de mille six cents pages et une intrigue courant sur… dix-huit millions d’années. Sur le papier, transposer à l’écran Le Problème à trois corps, monumental édifice romanesque de l’écrivain de SF chinois Liu Cixin, relevait du casse-tête. Aguerris aux adaptations périlleuses, les créateurs de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss, auxquels s’est joint le scénariste et producteur de True Blood Alexander Woo, sautent les obstacles avec une agilité grisante.

De l’intrigue originale, le trio conserve l’essence. Dans la Chine de la Révolution culturelle, Ye Wenjie (Zine Tseng), une jeune scientifique envoyée dans un camp de redressement, se retrouve en situation d’envoyer un message cosmique vers une lointaine civilisation. Après cette entrée en matière très fidèle au livre, la première saison s’en écarte quelque peu, en établissant son épicentre de nos jours à Oxford, où une poignée de génies de la physique sont confrontés aux conséquences de cet acte – qui dépassent l’imagination.

“Le Problème à trois corps” : comment les scénaristes de “Game of Thrones” ont adapté l’inadaptable

Alors qu’une série de suicides, peut-être liée à l’utilisation d’un mystérieux casque de réalité virtuelle, endeuille la communauté scientifique, c’est bientôt l’humanité tout entière qui voit son destin vaciller. Globalisée grâce à un (très chouette) casting multiculturel, où brille notamment l’actrice néo-zélandaise d’ascendance chinoise Jess Hong, la série prend ses libertés. Sans toutefois trahir le cœur philosophique d’une saga littéraire où la fugacité de l’aventure humaine fait face à l’incommensurabilité de l’Univers.

Lecteur ou non du roman original, difficile de résister à un tel niveau de savoir-faire. Partant du mélange de polar et de SF qui caractérise le livre, les auteurs du Problème à trois corps parviennent, en huit épisodes, à créer un monde à la fois fantastique et crédible, à façonner des personnages auxquels on s’attache – d’un flic patibulaire (Benedict Wong) à un scientifique en phase terminale qui n’ose pas avouer ses sentiments à celle qu’il aime (Alex Sharp) –, et même à glisser des clins d’œil aux fans de Game of Thrones. Outre la présence de John Bradley et Liam Cunningham dans de nouveaux rôles, on retrouve ici le style choral de Benioff et Weiss, qui savent mieux que personne alterner les scènes de dialogue, pour faire tenir ensemble leurs enjeux, et les grands moments opératiques à couper le souffle – comme la scène du bateau dans l’épisode 5, impressionnante.

Élans du cœur et survie collective

S’il excellait au niveau macro (la survie du genre humain), le roman de Liu Cixin peinait parfois à passer au niveau micro (les affects du commun mortel). À l’inverse, la série articule avec brio la portée métaphysique de son propos et l’intimité des élans du cœur. Elle parvient également à actualiser les interrogations qui traversent le livre : seize ans après sa publication, les menaces de l’IA et de la catastrophe climatique jettent une ombre encore plus angoissante sur cette histoire, qui met en jeu notre survie collective et ce que nous transmettront aux générations d’après.

À lire aussi :

La science nous sauvera-t-elle ou précipitera-t-elle notre perte ? La question peut donner des sueurs froides, et pourtant Le Problème à trois corps se regarde avec plaisir. Alliant réflexion, émotion et humour, la série renoue avec le plaisir des grands feuilletons à concept des années 2000, du type Lost ou Heroes. Un petit côté vintage qui lui permet d’éviter deux écueils de l’époque : le nihilisme et l’esprit de sérieux.https://www.youtube.com/embed/VHWoTxKUxMM

Saison 1, série de SF créée par David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo, USA (2024), 8 x 50 mn. Avec Jess Hong, Eiza Gonzalez, Jack Rooney, Liam Cunningham. Sur Netflix à partir du 21 mars.

“Ripley”, la série Netflix qui est une merveille, un petit bijou de série.

On connaît les autres films sur Tom Ripley, adaptés du roman de Patricia Highsmith, le premier avec Delon (Plein soleil),de René Clément, un peu trop soleil et lumière d’agence de voyages, le deuxième avec Matt Damon et Jude Law (le talentueux Mr Ripley de Anthony Minghella de 1999) avec beaucoup de caricatures italiennes, notamment de la Dolce vita, qui n’est pas un grand film malgré les deux grands acteurs également caricaturaux.

Celui qu’on vient de voir est une série Netflix qui vient de sortir, dénommée simplement”Ripley”. Une des meilleures qu’il m’ait été donné de voir cette année (voir mon autre site). Les deux films précités font pâle figure devant cette performance. En noir et blanc dénommé “expressionniste” par les critiques, bunuëlien si l’on veut, avec un fulgurant Andrew Scott, vous savez celui qui joue le prêtre désiré par l’actrice (et scénariste) insensée, dont je suis très amoureux, Phoebe Waller-Bridge, dans la série extraordinaire”Fleabag“, qui concurrence “The Bear” pour emporter la palme des séries du semestre, décerné par un jury qui n’est composé que de moi.

La réalisation est épatante, épatante. C’est le mot employé par un critique et je le reprends. La photographie de rêve sans lèché de circonstance pour ébahis crédules. Le scénario sublimissime.

Il est rare de prendre autant de plaisir dans ces 8 épisodes dont certains font plus d’une heure chacun, vus sans discontinuer une nuit entière. Nuit en noir et blanc, nuit à partager.

Épatante cette série. Un tel talent dans la réalisation et le jeu nous rassurent, nous mettent de bonne humeur, il y a de la verve, de la créativité, de l’intellectualité qui traînent chez les nouveaux réalisateurs et directeurs de de la photo, “mieux qu’avant”. L’art, même sur Netflix n’a pas dit son dernier mot. Et le Caravage, également mis en scène et central dans cette série ne saurait, dans sa tombe de criminel avéré en fuite permanente et aux aguets, lui aussi, s’en plaindre.

Un extrait d’une critique de Télérama

Par Émilie Gavoille. Télérama.

Ce n’est pas la première fois que le personnage d’usurpateur meurtrier né sous la plume de Patricia Highsmith tape dans l’œil d’un auteur-réalisateur. Avant Steven Zaillian (coscénariste, entre autres, de The Irishman, de La Liste de Schindler et de Gangs of New York), qui a écrit et dirigé l’intégralité des huit épisodes composant l’épatante minisérie proposée par Netflix, René Clément et Anthony Minghella avait déjà transposé habilement le roman de 1955 à l’écran, dans Plein soleil (1960) et Le Talentueux Mr Ripley (1999).

Rapide rappel des éléments de l’intrigue pour ceux qui l’histoire avec un œil neuf : un jeune Américain fauché, Tom Ripley, est missionné par le père de Dickie Greenleaf, un jeune Américain très riche, pour convaincre son fils, qui se la coule douce en Europe avec sa fiancée Marge, de bien vouloir rentrer aux États-Unis. Rapidement, Ripley se plaît à rêver la vie de Dickie, au point de la faire sienne.

En lieu et place de l’insolente luminosité méditerranéenne sublimée dans les deux longs métrages précités, Steven Zaillian et le directeur de la photographie Robert Elswith (There Will be Blood, Good Night and Good Luck) – qui accomplit ici encore un travail remarquable –, proposent un noir et blanc somptueux, d’inspiration expressionniste, traversé d’ombres et de lumières. Un écrin visuel à la solitude hantée de fantômes de Ripley, antihéros magnifique toujours au bord de l’abîme. La réalisation y fait souvent allusion, en illustrant le vertige du personnage au détour d’un trajet en bus à flanc de falaise, ou en le cadrant dans des intérieurs grandioses qui le fascinent autant qu’ils l’écrasent.

Ce n’est ni l’ambition sociale ni le désir qui animent le Ripley que compose ici le fascinant Andrew Scott, dont la prestation lorgne davantage vers le Moriarty grimaçant qu’il incarnait dans Sherlock que vers l’inoubliable rôle de « hot priest » qu’il a tenu dans Fleabag. Le moteur de cet esthète psychopathe, qui dépense l’argent de celui dont il a usurpé l’identité et la fortune pour vivre la Dolce Vita de Rome à Venise, c’est une quête absolue du beau, course en avant qui justifie tout, y compris le pire. En témoigne le dernier épisode, qui dresse un parallèle édifiant avec Le Caravage, génie du clair-obscur et meurtrier avéré. Même la beauté a sa part de laideur.

.

ET PUIS UN AUTRE EXTRAIT DE LA MÊME CHRONIQUEUSE DE TELERAMA, EN VERVE

La figure fascinante de Tom Ripley en trois adaptations réussies

Opportuniste vénal chez René Clément, faux naïf chez Anthony Minghella et désormais esthète meurtrier dans la formidable série de Steven Zaillian… Trois visions de l’imposteur créé par Patricia Highsmith, en autant d’adaptations de haute volée.

Par Émilie Gavoille

Publié le 07 avril 2024 à 18h02

Voilà un objet d’une élégance et d’une sophistication que n’aurait pas reniées Thomas Ripley si la romancière Patricia Highsmith, qui lui a donné la vie (littéraire) en 1955, avait prêté à son antihéros arriviste une passion cinéphile. Un noir et blanc expressionniste, des jeux d’ombre et de lumière à faire pâlir les grands maîtres de la peinture, un interprète – Andrew Scott – au firmament dans le rôle-titre…

Ce Ripley en huit épisodes, minutieux portrait psychologique écrit et mis en scène par Steven Zaillian pour Netflix, relève superbement le défi de l’adaptation, d’autant plus relevé que deux longs métrages s’y étaient déjà essayés avec brio : Plein Soleil, de René Clément, en 1960, et Le Talentueux Mr Ripley, d’Anthony Minghella, en 1999. Trois œuvres et autant de regards différents sur cette imposture grandeur nature sous le soleil de l’Italie.

Première rencontre avec Tom Ripley

Un flashforward (en bon français, une prolepse) annonce d’emblée la couleur dans Ripley. En guise de présentations, on découvre l’élégant Américain traînant un cadavre au bas des escaliers de l’immeuble romain où il réside, sous le nom de celui dont il a usurpé l’identité, Dickie Greenleaf. Aucune illusion n’est permise.

En le caractérisant comme un opportuniste vénal, René Clément lui accorde de son côté le bénéfice du doute. Sous les traits d’Alain Delon, Ripley assume sans vergogne d’avoir reçu une grosse somme d’argent pour ramener un jeune Américain flambeur (Maurice Ronet) à son riche géniteur. Mais rien ne prédit qu’il finira, en grand fauve carnassier, par lui ôter son bien le plus précieux – la vie.

Celui qui cache le plus son jeu, c’est incontestablement le Tom Ripley que compose avec talent Matt Damon devant la caméra d’Anthony Minghella. Derrière ses lunettes d’élève trop sage, sa maladresse presque émouvante, on lui donnerait le Bon Dieu sans confession…

De haut en bas, trois interprètes de Tom Ripley : Andrew Scott, dans la minisérie de Steven Zaillian. Alain Delon dans « Plein Soleil », de René Clément (1960). Matt Damon dans « Le Talentueux Mr Ripley », d’Anthony Minghella (1999). Photo stefano cristiano montesi/2023 Netflix, Inc. | Pari films | Paramount

Un triangle amoureux ?

Tom Ripley, Dickie Greenleaf (rebaptisé Philippe dans Plein Soleil) et sa petite amie Marge Sherwood. Trois personnages pour combien de possibilités ? Fortement suggérée par Patricia Highsmith (qui affuble pourtant Ripley d’une peu convaincante épouse dans les romans publiés à la suite de Mr Ripley), l’homosexualité du protagoniste est clairement établie par Anthony Minghella. Qui met notamment en scène le désir de ce dernier pour Dickie (et réciproquement) dans une saisissante scène de bain homo-érotique sur fond de partie d’échecs.

Aucune ambiguïté ne transparaît en revanche chez René Clément, où le triangle amoureux est beaucoup plus classique. Avant tout mû par son ambition féroce, l’arriviste incarné par Alain Delon convoite avec une froideur constante tout ce qui fait l’existence de son ami. Y compris sa fiancée, qu’il finira, de fait, par séduire, moins par attirance véritable que par soif de possession.

L’inclination du jeune homme pour celui qui devient sa proie n’est pas un enjeu de premier plan dans les huit épisodes de Steven Zaillian. Le désir y reste tapi dans les regards tour à tour enamourés ou glaçants d’Andrew Scott. Il campe un Ripley esthète, fasciné par Le Caravage, et tiraillé, comme lui, entre Éros et Thanatos — le second finissant toujours par l’emporter sur le premier.

Le vertige de l’ascension sociale

Née dans l’Amérique de la Grande Dépression d’une mère qui ne voulait pas d’elle et d’un père dont elle a renié le nom, Patricia Highsmith (dont le patronyme est celui de son beau-père) en connaissait un rayon sur l’envie de revanche, autant que sur les déceptions inhérentes à cette aspiration. Une expérience mitigée de l’ascension sociale dont la romancière, qui a toujours été davantage reconnue en Europe que sur la scène littéraire américaine, a naturellement investi son personnage fétiche. Anonyme sans le sou aux États-Unis, Ripley vivra comme un prince en Europe.

Le Talentueux Mr Ripley en livre une lecture romantique, quasi fitzgeraldienne. Le jazz est omniprésent, le nihilisme absent, et l’espoir toujours permis. À travers le regard amusé d’un Greenleaf/Ronet pas dupe, qui reconnaît à Ripley d’avoir su saisir sa chance, Plein Soleil vante l’art de savoir forcer son destin – quitte à ce que ce dernier vous rattrape.

UNE CRITIQUE DITHYRAMBIQUE D’UN CINEPHILE SUR YOU TUBE

PS. On m’a demandé ce qu’était un trailer et un teaser. Je reviens donc pour coller les définitions. Il est vrai que ça fait chic ces mots qui sont des “a-bandes annonces, un peu élaborâtes-rés par les snobs qui peuvent avoir leurs mots à dire. Un TEASER est une annonce très courte d’un film pour allécher le spectateur et le faire attendre sans pour autant « présenter » le film. Tandis que le TRAILER (ou bande-annonce), plus complet, tentera de séduire en mettant en évidence les meilleurs moments du film.

UNE RENCONTRE AVEC LES ACTEURS et LE REALISATEUR (en anglais)

ENTRACTE : FILS DE STING …

Dans le film : Freddy Miles, l’androgyne, fils/fille ? de STING

L’épisode 2 signe l’apparition de Freddie Miles, un ami de Dickie Greenleaf. Dans le livre, comme dans les précédentes adaptations – Plein Soleil avec Alain Delon et Le Talentueux Mr. Ripley avec Matt Damon -, ce personnage est un homme bruyant et extravagant avec de l’embonpoint

Un changement cohérent car il s’inscrit dans la dynamique très queer du récit de Ripley, dont le personnage alimente une certaine ambiguïté sur son orientation sexuelle. Par ailleurs, le choix d’Andrew Scott est loin d’être un hasard puisqu’il est l’un des rares acteurs populaires à parler de son homosexualité librement.

Un père très célèbre : STING

Eliot Sumner est apparu dans d’autres projets par le passé, comme dans Mourir peut attendre – où l’acteur joue un garde de Spectre – ou encore le film The Gentlemen de Guy Ritchie. Au-delà des plateaux de tournages, Eliot Sumner fréquente également la scène avec son groupe I Blame Coco. Une vocation qui n’est pas née par hasard puisque son père n’est autre que Sting, le leader du groupe Police – et également acteur à ses heures perdues.

Elio se dit donc “actrice” et Eliot Sumner est ouvertement lesbienne[1] et genderfluid[2], et utilise des pronoms neutres.

UNE CRITIQUE DU HUFFINGTON

La série Netflix « Ripley » avec Andrew Scott n’a pas grand chose en commun avec le film avec Matt Damon

Une nouvelle adaptation de l’histoire de Patricia Highsmith sort le 4 avril sur Netflix. La série « Ripley » avec Andrew Scott propose une version beaucoup plus sombre du roman.

Par Yamina Benchikh

Andrew Scott, Dakota Fanning et Johnny Flynn dans la série « Ripley ».

SÉRIE TÉLÉ – C’est au tour d’Andrew Scott de se glisser dans la peau de Tom Ripley, après Alain Delon et Matt Damon. Publié en 1955, le roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith continue de séduire les cinéastes. Après le film français Plein Soleil de 1960 avec Alain Delon, et Le Talentueux M. Ripley sorti en 1999 avec Matt Damon, Tom Ripley revient cette fois en série. Netflix s’associe à Steven Zaillian (The Night of) pour raconter ce célèbre thriller. Au casting on retrouve notamment Andrew Scott (Sans jamais nous connaître, Sherlock Holmes) et Dakota Fanning (Twilight, Once Upon a Time in Hollywood).

Disponible depuis le 4 avril, la série se passe dans les années 60. Alors qu’il vit à New York, Tom Ripley (Andrew Scott) est envoyé en Italie par le riche Herbert Greenleaf pour ramener son fils Dickie (Johnny Flynn) au pays. C’est le premier pas vers « une vie complexe faite de tromperies, de fraudes et de meurtres » annonce le résumé Netflix de la série.

Tom Ripley n’est pas le héros malheureux de cette histoire

Dans Le Talentueux M. Ripley, Matt Damon incarne un homme amoureux et mal dans sa peau. Malgré ses talents d’escroc, il reste un personnage attachant et maladroit aux airs d’agneau candide.

Ici, l’intrigue nous plonge dans l’esprit à la fois ingénieux et tordu de Tom Ripley. D’entrée de jeu, on comprend qu’il n’est pas le héros de cette histoire. Andrew Scott joue un homme marginal, menteur et calculateur. Tom n’a pas peur de se frotter au monde criminel dont il connaît les rouages. Bien qu’il ne soit pas parfait à ce jeu, il n’en est pas moins doué.

Dans les notes de production de la série Netflix, Andrew Scott a lui-même qualifié son personnage de « très solitaire ». De ce fait, le spectateur en apprend plus sur sa personnalité et devient complice de ses actes. Pour l’acteur irlandais, l’histoire raconte « ce que c’est que d’être Tom Ripley plutôt que ce que c’est que d’être une victime de Tom Ripley ».

Johnny Flynn joue un Dickie Greenleaf loin des clichés

Dans Ripley, Johnny Flynn propose un Dickie Greenleaf très différent de celui du Talentueux M. Ripley. Il est loin du playboy infidèle et immature campé par Jude Law. « Dickie ne veut pas hériter du statut de gosse de riche. Dans son cœur, il est un artiste bohème, un poète » confie Johnny Flynn. Dickie est un homme respectueux, amoureux et surtout fidèle à Marge. S’il est un peu naïf, il reste perspicace face au monde qui l’entoure.

Une interprétation qui a séduit Steven Zaillian. « Johnny a auditionné, comme 120 autres acteurs. Il s’est distingué par la façon dont il a choisi d’incarner Dickie, non pas comme un gosse de riche gâté, mais plutôt avec une sorte de douce naïveté » a-t-il expliqué dans les notes de production.